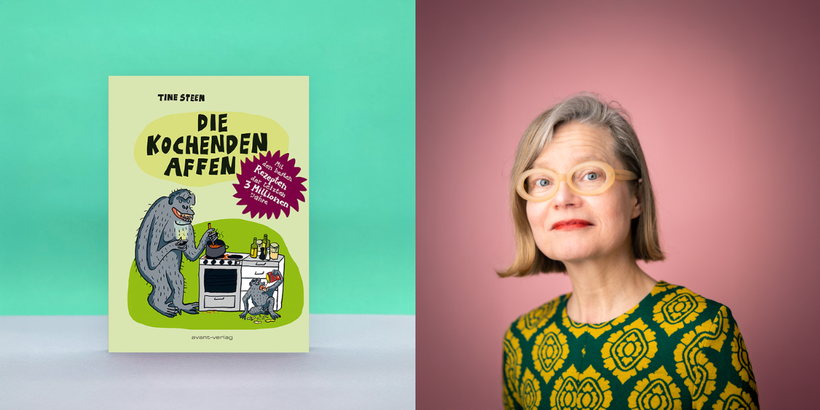

Foto: Annette Kroll Fotos / Lea Städler

Liebe Tine, vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Kannst du uns eingangs ein bisschen mehr über dich und deinen Comic-Werdegang erzählen? Wie lange begleitet dich das Medium schon? Was hat dich als Malerin und Bildhauerin an den narrativen und künstlerischen Möglichkeiten des Comics angezogen?

Tatsächlich ist es für mich selbst ziemlich überraschend, dass ich auf einmal beim Comic gelandet bin, das war nicht geplant. Aber als Künstlerin ist es völlig normal, ständig nach neuen Materialien und Arbeitsweisen zu suchen, mit denen man sich ausdrücken kann. Vor fünf Jahren war ich an einem Punkt angekommen, an dem ich für das, was ich sagen wollte, mit Malerei und Bildhauerei einfach nicht weiterkam, mir fehlte hier die Möglichkeit des Geschichtenerzählens. Ich dachte zunächst daran, auf Film umzusteigen, aber das ist ein fremdes Feld und wird schnell sehr teuer, wenn man reisen und andere Leute involvieren muss. Aber dann entdeckte ich den Comic, mit dem man sehr elegant nur mit Stift und Papier und ohne seinen Schreibtisch zu verlassen, die wunderbarsten Reisen auf andere Kontinente und sogar in andere Zeitperioden unternehmen kann. Ab dann hatte ich das Gefühl, endlich mein Medium gefunden zu haben. Allerdings profitiere ich davon, dass ich mich als Künstlerin jahrelang mit Porträts und Menschendarstellungen beschäftigt habe. Meine künstlerische Praxis ist jetzt zu einer Fundgrube geworden, aus der ich mich beim Comic-Machen bedienen kann.

Der Sachcomic hat sich in den letzten Jahren zu den erfolgreichsten Sujets im Graphic-Novel-Bereich entwickelt. Autor*innen wie Liv Strömquist und Ulli Lust haben den Comic auch für viele Leser*innen attraktiv gemacht, die sonst nie einen Comic in die Hand genommen hätten. Wie erklärst du dir die Popularität des Sachcomics? Und was macht für dich – als Leserin, aber auch als Comickünstlerin – einen guten Sachcomic aus?

Einen guten Sachcomic erkenne ich daran, dass ich es schaffe, ihn bis zum Ende durchzulesen. In manchen Fällen gelingt mir das nicht, weil ich das Gefühl habe, dass das Thema zu sehr vereinfacht wird. Ich möchte aber gerne, dass man mir als Erwachsenen ein gewisses Maß an Komplexität zutraut. Am anderen Ende des Spektrums liegen Sachcomics, die ganz viel Sachinhalt in Sprechblasen packen, die von bunten Bildern illustriert sind. Hier fehlt mir oft die dramaturgische Bearbeitung des Stoffes und ich finde gefühlsmäßig überhaupt keinen Zugang. Gute Sachcomics leisten aber genau das: Liv Strömquist unterlegt die philosophischen und soziologischen Texte, mit denen sie arbeitet, mit Beispielen, in denen man sich selbst wieder erkennt oder in seinen peinlichsten Gedanken ertappt fühlt – und plötzlich ist der Bezug zu den theoretischen Texten da. Ulli Lust nutzt ihre eigene Biografie als Beispiel für unsere Sozialisation unter patriarchalisch geprägten Denkmustern. Ich denke, dass ein guter Sachcomic dem Leser einen emotionalen Einstieg in eine komplexe Materie geben und ihn gleichzeitig nicht für dumm verkaufen sollte.

Du arbeitest selbst seit Jahren mit Comics im Bereich Bildung. Erzähl uns ein bisschen über diesen Aspekt deines Berufsalltags. Was hast du aus deiner pädagogischen Arbeit über Comics und ihre Rezeption gelernt, das dir auch für dein eigenes Comicprojekt geholfen hat?

Das stimmt nicht ganz. In der kulturellen Bildung setze ich alle möglichen Kunstformen ein, darunter eben AUCH den Comic. Und ich arbeite mit ganz unterschiedlichen Altersgruppen, von Kita-Kindern bis zu Erwachsenen. Ich finde es immer wieder spannend, Themen, die mich selbst interessieren, für die jeweilige Zielgruppe so zu „übersetzen“, dass ein Zugang möglich ist. Das macht es dann für beide Seiten interessant. Jetzt gerade starte ich mit Kita-Kindern ein Projekt über Evolution – eins meiner Lieblingsthemen. Ein anderes „Training“, von dem ich jetzt profitiere, war die Schulzeit meiner eigenen Kinder. Es gab Fächer, von denen ich selbst wirklich überhaupt keine Ahnung hatte, wie zum Beispiel Chemie. Wir haben dann voller Verzweiflung gemeinsam auf YouTube Lernvideos geguckt und als Elternteil tut man natürlich sein Bestes um zu motivieren und zu sagen: „Heeyyy!! Schau mal – Chemie macht Spaasss!! – Lass uns einfach solange Molekülmodelle aus Knete bauen, bis wir es verstanden haben … stöhn …“ Das war wirklich anstrengend, aber die sprechenden Moleküle haben es bis in den Comic hinein geschafft …

Du bist gerade 60 geworden und bringst als Debütautorin deinen ersten Comic heraus. Welche Rolle spielt das Alter bei deiner Arbeit? Und was hat dich dazu bewogen, gleich als erstes ein so aufwändiges Projekt anzugehen?

Ich kann dazu ganz einfach sagen: es GING NICHT früher. Vor zehn Jahren waren die Inhalte noch nicht da. Ich hätte keine Geschichten erzählen können. Und ich glaube, dass ich ein gewisses Maß an Rückschau brauche, um das, was ich in den Büchern und Artikeln lese, zu meiner eigenen Erfahrung und meinem Lebensweg in Beziehung zu setzen. Deswegen hätte ich auch mit keinem kleineren Projekt beginnen können. Dieses Thema hier bewegt mich und ich musste herausfinden, wie ich es umsetzen kann. Die letzten fünf Jahre betrachte ich als eine Art „Comic-Selbst-Studium“.

Auf fast 300 Seiten erzählst du die Geschichte davon, was das Kochen mit unserer Menschwerdung zu tun hatte. Wie kam es zu diesem Projekt und was hat dich dazu inspiriert, zur Kulturgeschichte des Kochens zu forschen?

Das Koch-Thema ist aus einer Überlagerung verschiedener Interessengebiete entstanden. Ich habe mich schon immer für Archäologie und Anthropologie interessiert und dazu gelesen. Das andere ist, dass ich wie alle versuche, mich selbst und die Menschen in meinem Umfeld zu verstehen. Irgendwann merkte ich dann, dass ich bei persönlichen Problemen viel brauchbarere Erklärungen finde, wenn ich statt Ratgeberliteratur Biobücher lese. Wir sind einfach eine sehr merkwürdige Spezies und etliche unserer Verhaltensmuster, für die wir die Begründungen in persönlichen Biografien suchen, sind besser verständlich, wenn man sich klar macht, welche evolutionären Kräfte über lange Zeit auf unsere Spezies eingewirkt haben. Das ist so der Hintergrund. Aber es gab auch einen konkreten Startpunkt, an dem ich angefangen habe, intensiver zu recherchieren, und das war das Erscheinen von Richard Wranghams Buch „Feuer Fangen“, in dem er seine Koch-Hypothese darlegt. Für mich war das Buch ein absoluter „Augenöffner“, weil mir hier klar wurde, wie sehr die Menschwerdung von unseren Kulturtechniken abhängig ist. Ich wollte mehr wissen und fing an, gezielt zu diesem Thema zu lesen. Das ging über einige Jahre und wurde immer spannender, je mehr Aspekte ich verstand. Irgendwann war ich so begeistert von der Materie, dass ich anfing, zu überlegen, wie ich als Künstlerin an diesem Stoff arbeiten könnte – und hier kam dann der Comic ins Spiel.

In deinem Comic gibt es viele unterschiedliche Geschichten und Erzählebenen, wie zum Beispiel die Ebene der Forschung die in Grautönen gehalten ist. Wissenschaftler*innen kommen in deinem Buch als Protaginist*innen fast genau so häufig vor wie die Vorzeitmenschen. Was interessiert dich an diesen wissenschaftlichen Zugängen?

An den wissenschaftlichen Zugängen begeistert mich der Mut und die Kreativität, mit der die Forschenden es wagen, neue Thesen zu formulieren. Das sind oft wilde Geschichten, die die gewohnten Weltbilder völlig auf den Kopf stellen – und viele Forschende sind auch ziemlich gute Geschichtenerzähler. Aber dann kommt die Beweisführung dazu, denn jede These soll ja untermauert werden – und die ist manchmal so schlau und spitzfindig, dass man das Gefühl hat, in einem Krimi zu sitzen und einem genialen Kommissar bei der Arbeit zuzusehen. Wenn etwas nicht direkt bewiesen werden kann – und oft ist man von dem zu untersuchenden Gegenstand Millionen Jahre oder Kilometer entfernt – wird manchmal im Ausschlussverfahren eine umgekehrte Beweisführung erbracht, oder die Forschenden sind interdisziplinär unterwegs und entwickeln ihre Hypothesen anhand von benachbarten Forschungsfeldern. Alles super spannend und bei mir entsteht dann sofort so eine Art Film im Kopf – und den muss ich dann irgendwie aufs Papier bringen. Übrigens wollte ich irgendwann auch mal meine eigene Hypothese formulieren. Sie ist ganz kurz. Ich hab sie „Abstraktionshypothese“ genannt und sie steht im Buch auf Seite 227.

Was sind deiner Meinung nach die größten kollektiven Wissenslücken und Missverständnisse unserer Zeit in Hinblick auf die Entstehung von uns Menschen? Wo siehst du für dich als Künstlerin Möglichkeiten, zu aktuellen Diskursen beizutragen?

Es gibt da sicher viele kollektive Wissenslücken, aber die, an die ich mit meinem Buch anknüpfe, ist die Annahme, dass das Kochen irgendwann NACH dem Entstehen der Homo Sapiens einsetzte. So habe ich mir das zumindest jahrelang vorgestellt. Tatsächlich haben kulturelle Techniken die Entwicklung von uns und unseren Vorgängerspezies schon seit mehreren Millionen Jahren geprägt. Und die Spuren, die das in unseren Körpern und in unserem Verhalten hinterlassen hat, sind etwas sehr Verbindendes. Als Künstlerin kann ich vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten, aus der Blase der Industriegesellschaft, in der wir alle aufgewachsen sind, kurz mal heraus zu denken. Wir teilen mit Menschen, die auf der anderen Seite der Erdkugel leben eine irrsinnig lange Geschichte. Aber viele der kulturellen Techniken der Jäger und Sammler, durch die wir als Menschen überhaupt entstanden sind, gehen gerade verloren.

Mit welchen Ansprechpartner*innen hast du gesprochen, und wie gestaltete sich die Zusammenarbeit?

Die Informationen, die ich im Comic verarbeitet habe, stammen aus Büchern und Forschungsberichten. In einigen Fällen habe ich ausgewählte Seiten an die Forschenden gesandt, auf deren Arbeit ich mich in diesem Abschnitt bezogen habe. Von Gottfried Hohmann, der am Max Planck Institut über Bonobos forscht, habe ich auf diese Weise Feedback bekommen. Allerdings war das in diesem Fall einfach, weil wir uns auf Deutsch austauschen konnten. In anderen Fällen musste ich viele Panelseiten in andere Sprachen übersetzen. Mir war es zum Beispiel wichtig, mit der grönländischen Mikrobiologin Aviaja Lyberth Hauptmann in Kontakt zu treten, die sich als Wissenschaftlerin mit arktischen Nahrungstraditionen beschäftigt und als indigene Aktivistin auch die Perspektive der Inuit auf Grönland kennt. Ich wollte wissen, ob ich die Details der indigenen Fermentationstechniken korrekt wiedergegeben hatte und ob die Art, in der ich sie und ihre grönländischen Informanten dargestellt habe, für sie akzeptabel war. Wir hatten einen sehr guten E-mail-Austausch, in dem kleine Änderungsvorschläge hin- und hergeschickt wurden und ich viel über die subtilen Wahrnehmungsverzerrungen eurozentristischer Sichtweisen gelernt habe. In vielen Fällen habe ich allerdings kein Feedback eingeholt, weil Forschungsberichte häufig 50 Jahre oder mehr zurück liegen und die Forschenden zum Teil nicht mehr leben.

Welchen Bezug hast du zum Kochen? Welche Rolle spielt Essen für dich? Welche Einsichten über Nahrung und Kulinarik haben sich dir (zusätzlich) während der Arbeit an dem Buch geöffnet?

Vor zehn Jahren war ich rund um die Uhr damit beschäftigt, eine fünfköpfige Familie mit drei Kindern zu managen und daneben noch ein wenig Zeit für meine Kunst zu finden. Ein großer Teil meiner täglich wiederkehrenden Aufgaben bestand darin, genügend Nahrung in den dritten Stock zu schleppen und zu kochen. Im Gegensatz zu meiner Mutter, die in den 70er Jahren Fertiggerichte praktisch und zeitgemäß fand, interessierte ich mich sehr fürs Kochen. Einerseits, weil ich gerne selbst leckere Sachen esse, aber man kann durch Kochen auch eine Menge über andere Kulturen erfahren und auch über seine eigene: Was haben die Leute früher gegessen und WIE haben sie gekocht? Woher kamen die Lebensmittel? Solange ich mich erinnern kann, kommt alles Essbare hauptsächlich aus dem Supermarkt. Durch die Recherchen zum Thema Kochen wurde mir klar, dass es eigentlich zwei Arten von Kochen gibt: Einmal die High-End-Kulinarik, die häufig eine bezahlte Tätigkeit ist und von Männern dominiert ist, und daneben gibt es den alltäglichen familiären „Kochzwang“. Hier fand ich mich in einer langen Reihe von „Elterntieren“ wieder, die Millionen Jahre zurückgeht und deren Interesse es ist, die Kinder möglichst gut zu versorgen. Bis vor Kurzem bestand das Kunststück der Eltern hauptsächlich darin, die vielen hungrigen Mäuler zu stopfen. In unserer heutigen Industriegesellschaft geht es eher darum, die Kinder davon abzuhalten, sich ausschließlich von Chips und Haribo zu ernähren. Leider hat die Arbeit am Comic dazu geführt, dass ich nicht mehr gerne koche. Mich nervt der Zeitaufwand. Aus einer begeisterten Köchin ist jemand geworden, der lieber lesend ein paar Nüsse knabbert und sich weiter auf theoretischer Ebene mit dem Kochen beschäftigt.

DIE KOCHENDEN AFFEN ist ein Sachcomic, aber dennoch trittst Du an mehreren Stellen des Buches selbst in Erscheinung. Wie stehst du denn generell als Erzähler zum Autobiografischen/Autofiktionalen? Wie viel von dir steckt in deinen Geschichten, und wie viel ist frei erfunden?

Das Buch habe ich eigentlich als reinen Sachcomic angelegt und hatte überhaupt nicht vor, mich selbst dort hineinzubringen. Vor zwei Jahren tauchte dann die Figur der „Leserin“ auf. Sie war eigentlich nur als eine schlichte „Hilfskonstruktion“ gedacht, die mir dabei half, Fragen zu formulieren. Aber irgendwann verstand ich, dass die Leserin eigentlich eine „Abspaltung“ von mir selbst war, die sozusagen durch die Hintertür hereingeschlichen war und durch die ich schwere Themen, die auch mich selbst betreffen – wie zum Beispiel neokonservative Rollenmuster – leichter behandeln konnte. Bei anderen Themen wie dem Ekel und der kulturellen Aneignung habe ich dann entschieden, mich selbst als Comicfigur Position beziehen zu lassen. Man macht sich dadurch angreifbarer, aber irgendwie ist es auch blutleerer und langweilig, das nicht zu tun, gerade im Sachbuch. Da letzte Jahr des Schreibens fühlte sich jedenfalls manchmal an wie ein leicht schizophrenes Selbstgespräch mit verteilten Rollen – ich hab mich dabei oft ganz gut amüsiert …

Vielen Dank, dass du mit uns über dein Buch gesprochen hast! Gibt es bereits ein neues Projekt, an dem du arbeitest und auf das wir uns freuen können?

Ja, das gibt es – und eigentlich gibt’s da mehrere Projekte. Aber als ich mein erstes Gespräch mit Johann Ulrich im Verlag hatte, legte ich ihm einen Dummy mit 6 Kapiteln auf den Tisch. Nach einer Weile meinte er, dass drei Kapitel für das erste Buch schon mehr als genug wären – also habe ich mich erst mal auf die ganz frühe Steinzeit konzentriert. Aber die Geschichte geht ja weiter. Irgendwann wurde Nahrung haltbar gemacht und DANN kam so einiges ins Rollen … und darum geht es dann im nächsten Buch.

DIE KOCHENDEN AFFEN gibt es hier zu kaufen!