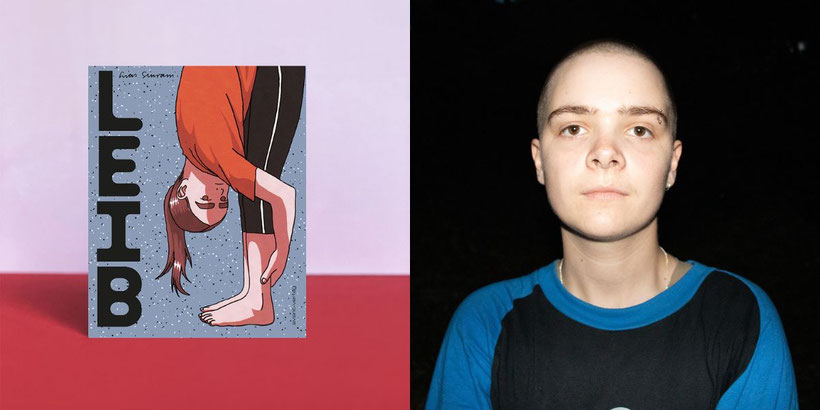

Foto: Lias Sinram / Privat

Hallo Lias, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit uns über LEIB zu sprechen. Bevor wir ins Detail gehen: Wie bist du eigentlich zum Comic gekommen? Was fasziniert dich an diesem Medium besonders?

Ich habe Comics gelesen, seit ich ein Kind war. Ich fühle mich da deshalb irgendwie zuhause, bzw. es ist eine Sprache, die ich gut verstehe. Ich finde, dass im Comic ganz viel möglich ist, was in „klassischen“ Medien wie im Film, Theater oder in Büchern nicht möglich oder noch unerforscht ist. Das finde ich auch gerade am deutschsprachigen Comic interessant. Es gibt hier keine so etablierte Comickultur wie z.B. in Frankreich oder Japan, aber deswegen hat man auf eine Art auch mehr Spielraum.

LEIB ist ja auch deine Bachelorarbeit. War dir schon früh im Studium klar, dass du dich auf Comics spezialisieren möchtest, oder hat sich dieses Interesse erst nach und nach entwickelt?

Ja, mit LEIB habe ich den praktischen Teil meines Bachelor-Abschlusses bestanden. Am Anfang von meinem Studium war mir noch gar nicht klar, dass ich mich so auf Comics einfahren würde, obwohl ich schon immer Comics gezeichnet habe. Ich wollte erstmal alles ausprobieren – Typografie, Layout, Filme machen, Animation, mit Drucktechniken experimentieren… letztendlich fließt das aber auch alles im Comic zusammen. Ich habe dann irgendwann beim Wettbewerb von der ComicInvasion mitgemacht und ein Mentoring bei Büke Schwarz gewonnen. Dort habe ich angefangen, an dem Projekt zu arbeiten, das jetzt zu LEIB geworden ist. Die Idee, das Ganze nochmal als Bachelorarbeit auszuarbeiten, kam eigentlich von meinem Professor.

Gab es bestimmte Comics oder Künstler*innen, die dich beim Finden deines eigenen Zeichenstils besonders inspiriert oder geprägt haben?

Als Kind habe ich ganz viel W.I.T.C.H. und MONSTER ALLERGY gelesen, aber auch SPIROU UND FANTASIO. Das hat mich auf jeden Fall geprägt, man versucht ja auch immer alles nachzuzeichnen. Wenn es um Comics geht, bin ich mittlerweile ein großer Fan von Taiyo Matsumoto, Melek Zertal und Olivier Schrauwen, aber auch Künstlerinnen wie Oda Sonderland inspirieren mich sehr.

Im Buch spielt das Leistungsturnen eine wichtige Rolle – mit all dem Druck, der Disziplin und dem Wettkampfgedanken. Wie hast du diese Atmosphäre selbst erlebt, und was wolltest du davon in LEIB zeigen?

Mir kamen lange nach meiner Zeit beim Turnen einige Fragen dazu auf. Es hat mir total viel Spaß gemacht, aber ich habe mich am Ende doch nie bei meinen Trainern verabschiedet und wusste selber nicht wieso. Im Internet bin ich später auf Turnerhakenkreuze (wo die Fs von dem Turnspruch “Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei” als Hakenkreuz angeordnet sind) gestoßen und ich habe Initiativen wie “Sport ohne Turnväter”, die den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark umbenennen wollen, kennengelernt. Ich habe mich gefragt, wieso wir nichts von der Nazivergangenheit des Turnens wussten, obwohl wir so viel geturnt haben. Wenn man Turnen als Performance begreift, welche Narrative und Wertvorstellungen werden dort reproduziert? Und wenn Körper Datenträger sind, was hat sich davon in meinen Körper eingeschrieben? Dass es etwas Militärisches hat, zum Wettkampf zur Musik einzumarschieren, haben meine Eltern damals gemerkt, aber wenn man selber drinsteckt, nimmt man das gar nicht so wahr. Mir ging es vor allem darum, diese Fragen zu stellen – nicht darum, fertige Antworten zu liefern.

Ein zentrales Thema des Buches ist das Aufwachsen als Mädchen, mit all den Erwartungen an Körperbilder und Anpassung. Du greifst auch Formate wie Germany’s Next Topmodel auf – Formate, die schon lange vor Social Media einprägender Einfluss für viele junge Menschen waren. Hattest du selbst das Gefühl, dass solche Formate dich oder dein Umfeld stark beeinflusst haben?

Auf jeden Fall, wir haben das nachgespielt, haben uns gegenseitig beim Laufen beurteilt und uns Challenges gegeben. Zu meiner Kindheit gab es dort auch viel mehr Kommentare von Heidi über Körperbehaarung oder wie dünn man ist. Ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, wie viel man sich aus dem, was man konsumiert, abschaut.

Das Motiv der Anpassung zieht sich durch die ganze Geschichte – beim Sport das Tempo halten, dasselbe im Fernsehen schauen und den eigenen Körper anpassen. War das von Anfang an ein bewusstes Leitmotiv, oder ist dir erst beim Arbeiten klar geworden, wie sehr sich das durchzieht?

Ich denke, das ist irgendwie selbstverständlich, wenn man über seine Teenagerzeit schreibt. Man muss sich ja die ganze Zeit anpassen, auch als Kind, aber gerade in der Zeit als Teenager fallen einem viele neue Dinge auf, die die anderen anders machen. Erziehung heißt, dass man ständig geformt wird. Erziehung soll auf das Leben vorbereiten. Aber wo hört das auf und wann kann man selber entscheiden, was man will und was nicht? Natürlich muss man seine Kinder auf die Gesellschaft, in der wir leben, vorbereiten. Leider ist dies aber auch eine Gesellschaft von struktureller Gewalt, die in der Erziehung der Eltern, Lehrer*innen oder Trainer*innen reproduziert wird. Ich habe in den Kapiteln dazu verschiedene Schwerpunkte gesetzt. In dem einen Kapitel geht es z.B. mehr um Autorität, in einem anderen mehr um Geschlechterrollen.

Auch die Flammen tauchen immer wieder auf – was bedeuten sie für dich, und warum hast du dieses Bild so konsequent durch die Erzählung getragen?

Ich denke, die Flammen sind für mich irgendwie das, was dem Sport innewohnt. Die Geschichte vom Turnen ist eng verwoben mit der Entstehung von Deutschland als Nationalstaat und war für die Nazis auch von großer Bedeutung. Eigentlich hat das Turnen ja begonnen, um die Deutschen wehrhaft gegen die Franzosen zu machen, und bei den Nazis wurden mit den Leibesübungen die Soldaten frontnah gemacht. Diesen militärischen Charakter hat es immer noch an sich. Ich habe mich gefragt, was man davon als Kind spüren kann. Es ist etwas, das die ganze Zeit unterschwellig zu spüren ist und dann durch die Flammen real wird. Dieses Gefühl existiert auch in Bezug auf die Freundschaft, die schlussendlich zu Ende geht. Da der Turnanzug meines Vereins mit Flammen bedruckt war, sind sie auch Teil von mir, würde ich sagen.

Das Lettering ist in deiner eigenen Handschrift gesetzt. Warum war dir das wichtig? Und warum hast du dich gegen eine bereits existierende Schriftart entschieden?

So zu schreiben habe ich in der Grundschule gelernt. Ich glaube, die meisten haben irgendwann aufgehört, Schreibschrift zu schreiben, und nur noch Druckschrift geschrieben. Es gibt, soweit ich weiß, verschiedene Schreibschriften in den Bundesländern und da hat es sofort einen lokalen Bezug, wenn man z.B. das kleine T auf die eine oder die andere Art schreibt. Das ist ja, wie beim Turnen, eine Bewegung, die man beigebracht bekommt und viel trainieren muss. Mit den Schwüngen und Bögen passt das auch irgendwie. Außerdem kann man sich so sicher sein, dass die Schrift zum Strich der Zeichnungen passt, weil dann ja alles aus einer Hand kommt. Ich habe auch viele digitale Schriften probiert, aber davon hat sich nichts richtig angefühlt.

Das Buch wirkt sehr autobiografisch. Hast du beim Arbeiten an LEIB Erinnerungen wiederentdeckt oder Dinge neu betrachtet, die du früher nie hinterfragt hast?

Autofiktionales Schreiben verstehe ich für mich so, dass es alles genau so hätte passieren können. Tatsächlich ist es nicht in genau dieser Reihenfolge passiert, und dass der Hauptcharakter die Verbindung zwischen dem Turnen und der Bücherverbrennung 1933 zieht, war für mich auch etwas, was ich erst bei der Recherche entdeckt habe. Ich glaube, dass man viel mitbekommt und spürt, bevor man es in Worte fassen kann – das war bei der Arbeit an dem Comic bei mir auch so. In den Momenten, in denen man etwas erlebt, ist alles viel ambivalenter, als wenn man es in einer Geschichte liest. Ich glaube, ich habe im Nachhinein bei meinem Comic vieles, was ich erlebt habe, ernster genommen, als ich es damals wahrgenommen habe.

Zum Schluss noch die Frage: Arbeitest du schon an einem neuen Projekt? Vielleicht wieder etwas sehr Persönliches – oder reizt dich auch ein ganz anderes Thema?

Ich glaube nicht, dass ich in der Zukunft nur autobiografisch oder autofiktional arbeiten werde. Vielleicht hätte ich auch mal Lust, mit dem Text einer anderen Person zu arbeiten. Erstmal schreibe ich meine Theoriearbeit für die Hochschule und dann schaue ich weiter.

„Leib“ ist hier erhältlich!